在当代建造领域,3D打印技术正以颠覆性姿态突破传统范式,通过数字化设计与智能建造的深度融合,为人类重塑物理空间开辟全新维度。这项技术正在改写从微观构件到宏观城市的发展逻辑,创造着属于智能时代的营造美学。

(一)复杂建筑结构:挑战不可能的艺术

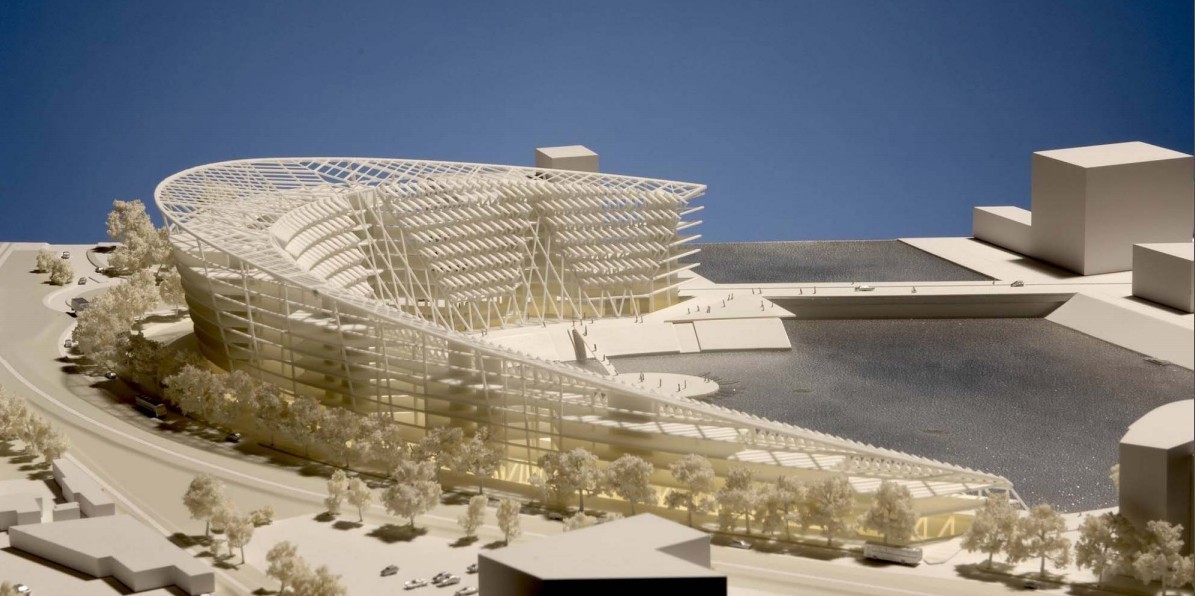

传统建造技术常受限于模具成本与结构安全性之间的博弈,复杂曲面建筑往往止步于图纸阶段。建筑3D打印技术通过分层沉积工艺与智能路径规划,实现异形结构的整体成型。中东某商业综合体项目中的双曲面幕墙支撑体系,其内部仿生网状结构在保证荷载传递效率的同时,创造出极具视觉张力的建筑表皮。更为关键的是,这种参数化设计-建造的闭环模式,使设计迭代周期压缩至传统工艺的30%,为建筑师释放出前所未有的创作自由度。

荷兰阿姆斯特丹的3D打印钢桥作为全球首座全尺寸增材建造桥梁,以颠覆性技术重新定义了建筑行业的可能性。该桥由MX3D团队联合设计师实验室采用电弧增材制造技术打造。这项技术革新不仅减少了的建造能耗与材料浪费,更验证了3D打印在复杂地形桥梁快速修复的可行性,成为连接历史运河区与现代科技的城市地标,吸引全球工程师与艺术家探索未来建筑的无限可能。

(二)灾后应急:希望的快速搭建

面对突发性灾害,传统临时建筑搭建模式存在响应迟滞、适应性差等痛点。3D移动打印设备通过现场取材与智能建模,ICON 公司利用 3D 打印技术,成功实现了 24 小时内打印出临时避难所 。这些避难所采用了特殊的材料,具有良好的隔热、防水和抗震性能,能够为受灾群众提供基本的生活保障 。与传统的临时建筑搭建方式相比,3D 打印临时避难所的速度更快,成本更低,而且可以根据不同的场地和需求进行定制 。

更具前瞻性的是医疗单元的快速部署能力。通过模块化设计,手术室单元可在运输途中完成预制构件打印,抵达灾区后能很快完成拼装调试。这种"移动工厂+智能建造"的模式,将黄金救援期的有效利用率大幅提升。3D 打印技术的应用,让我们在面对灾难时,有了更强大的应对能力,为受灾群众带来了更多的希望和温暖 。

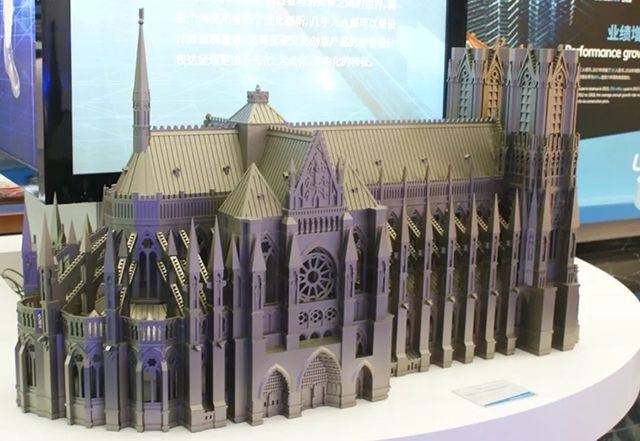

(三)文化遗产修复:唤醒历史的记忆

3D打印巴黎圣母院模型成品

在文物保护领域,3D打印构建起过去与未来的桥梁。针对战损古迹,通过多光谱扫描与点云数据处理,可精确复现损毁构件的微观肌理。某千年石质拱门的修复工程中,采用砂岩复合材料的梯度打印技术,既保持了历史风貌的真实性,又通过内部增强结构提升抗风化能力。

东方石窟艺术的数字化重生更显技术深意。研究人员运用微米级精度扫描获取佛像缺损部位的三维数据,通过应力分析重构内部支撑体系,最终采用石灰基复合材料进行精准补全。这种"数字拓片+智能修复"的技术路径,使文化遗产保护从抢救性修复转向预防性干预的新阶段。

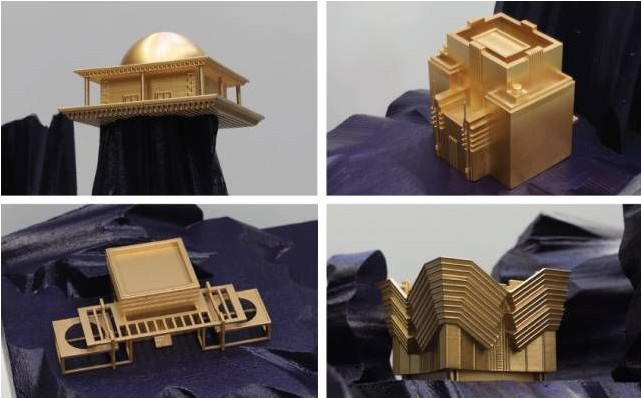

联泰科技的光固化3D打印技术(SLA)在艺术建筑领域同样大放异彩。其与比利时建筑师Cédric van Parys合作的展品“进步纪念碑”,通过超精度打印还原上海百年历史纹理与现代都市轮廓,将石材质感与数字化参数设计融合。这件威尼斯双年展的点睛之作,使用3D打印技术逐层构筑时空对话,不仅印证了3D打印对复杂文化意象的具象化能力,更彰显智能建造技术如何成为连接历史记忆与未来想象的创造性媒介。

3D打印纪念碑展品

3D打印各纪念碑成品

从摩天楼宇到历史遗迹,从灾后救援到先锋艺术,3D打印正以毫米级精度的智能建造颠覆传统边界。当3D打印的钢构桥梁与数字重生的千年佛像共同矗立,我们终将见证:技术赋能的建筑革命,正在重新定义人类文明的表达维度。